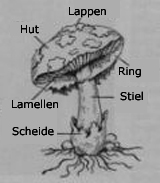

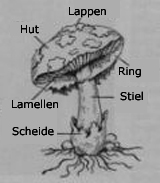

Definition bzw. Darstellung der Fachausdrücke in den folgenden Texten !

|

|

Birkenpilz

(Leccinum scabrum)

Birkenpilze gehören zu den am besten bekannten Pilzen. Sie stellen recht gute Speisepilze dar,

besonders wenn sie noch jung und fest sind.

Im Alter werden sie allerdings unangenehm schwammig.

Merkmale

5-12 cm

eßbar

Hut samtig-filzig, trocken, nur jung festfleischig;

Röhren auf Druck bräunend;

Stiel schlank bauchig oder zylindrisch, auf weißem Grund mit graubraunen Schüppchen,

oft länger als der Hut breit;

Fleisch weiß und bald schwammig;

Geruch und Geschmack angenehm

Vorkommen

bei Birken auf allen Böden, gerne in offenen Landschaften, wie z.B. Gärten und Parks

Verbreitung:

überall häufig

|

|

Bitterröhrling

(Boletus radicans)

Der Bitterröhrling ist an seinen hellen Hutfarben, den gelben Röhren und dem bitteren Geschmack

leicht zu erkennen. Er ist nicht giftig, doch wegen seiner Bitterkeit, ungenießbar.

Merkmale

ca. 5-20cm

Hut Grauweißlich bis blaß graubräunlich; Oberfläche matt und trocken.

Röhren gelblich, mit gelben, später schmutzig olivgelblichen Mündungen, diese färben sich an

berührten Stellen intensiv blau.

Stiel gelblich, meist ohne gleichfarbigem Netz; Form keulig, im unteren Teil knollenförmig,

leicht im Boden wurzelnd.

Fleisch gelblich, ziemlich fest, im Schnitt deutlich blauend.

Geruch nicht angenehm, Geschmack stark bitter.

Vorkommen

Im Laubwald unter Buchen und Eichen, an kalkhaltige Böden gebunden.

Verbreitung:

immer seltener werdend, wärmeliebend.

|

|

|

Brätling

(Lactarius volemus)

Er ist einer der wenigen eßbaren Milchlinge mit weißer Milch. Wie der Name schon sagt, muß er

allerdings scharf gebraten werden, da er beim Kochen leimig wird. Nachdem der Pilz aber

inzwischen auf der Roten Liste steht und als gefährdet gilt, sollte man ihn ohnehin nicht mehr

zum Essen sammeln.

Merkmale

Hut orangefuchsig, trocken, matt, ungezont, derbfleischig;

Lamellen hell gelblich, in Form einer Stielriefung etwas herablaufend, verletzt oder alt

braun anlaufend;

Stiel derb, wie der Hut getönt, aber meist etwas heller;

Milch reichlich, weiß und mild

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern in Mittelgebirgslagen

Verbreitung

zerstreut und stark zurückgehend

|

|

|

Butterpilz

(Suillus luteus)

Essbarer Speisepilz, trotzdem könnten nach häufigem und reichlichem Genuß

individuelle Unverträglichkeiten auftreten. Der Name Butterpilz rührt von der dicken,

abziehbaren, fettglänzenden, meist am Rand überstehenden Huthaut und dem gelben, weichen

Hutfleisch her. Von allen Schmierröhrlingen hat er den ausgeprägtesten Ring.

Merkmale

5-12 cm eßbar

Hut gelbbräunlich, schmierig, eingewachsen radialfaserig;

Röhren-schicht anfangs hellgelb, später mit dunklerem Olivton;

Stiel gelb, zylindrisch, mit deutlichem, häutigem Ring;

Fleisch gelb, anfangs fest, dann bald schwammig;

Geruch sowie Geschmack angenehm

Vorkommen

bei Kiefern anfallen Böden

Verbreitung

weitverbreitet, Massenpilz in jungen, lichten Kiefernbeständen auf armen Böden

|

|

|

Edelreizker

(lactarius deliciosus)

mittelgrosser, lachsfarbener bis oranger Pilz, auf Druck grünfleckend, grubige Vertiefungen am

Stiel und evtl Hut, unter Kiefern wachsend.

Merkmale

5-12 cm

Hut gewölbt, später trichterförmig mit lange eingerolltem, jung feinfilzigem Rand. Farbe

lachsfarben bis orange, oft dunkler, kreisförmig gezont und grünlich fleckend.

Lamellen gelborange bis orange, bei Berührung grünfleckend, dichtstehend, am Stiel herablaufend.

Stiel 3-7 cm lang, lachsfarben bis orange, feinbereift, oft gefleckt.

Fleisch weisslich, obstartiger Geruch,

Geschmack mild

Milchsaft karottenrot, nicht weiter verfärbend, nur etwas blasser werdend.

Vorkommen

bei Kiefern anfallen Böden

Verbreitung

oft in Massen wachsend, andererorts nicht vorkommend

|

|

|

Frauentäubling

(Russula cyanoxantha)

grosser Lamellenpilz mit violett-grünem Hut, kräftigem Stiel, festem Fleisch und weissen, weichen,

biegsamen, nicht splitternden Lamellen, milder Geschmack

Merkmale

Hut schmierig, jung fast halbkugelig, dann gewölbt, später flach und in der Mitte vertieft. Die Farbe kann stark variieren: vom typischen violettgrau, violettblau bis zu grünlichen und ockerfarbenen Tönen

Lamellen weiss, weich und biegsam, nicht splitternd, am Stiel etwas herablaufend, dichtstehend, gegabelt,

Stiel 4-10 cm lang, weiss, manchmal schwach violett, gleich dick, festfleischig, im Alter schwammig

Fleisch weiss, unter der Huthaut violett,

Geschmack mild

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern,

Verbreitung

häufiger Pilz

|

|

|

Steinpilz, Herrenpilz

(Boletus edulis)

Er ist einer der besten Speisepilze, über die sich jeder Pilzsammler freuen darf. Der Name Herrenpilz entstammt übrigens der früheren

Verpflichtung, die gefundenen Pilze den jeweiligen Regenten, den Herren, abzuliefern.

Merkmale

5-25cm

Hut feucht glänzend, hellbraun bis dunkel kastanienbraun, kompakt, vollfleischig,

alt schwammig werdend;

Röhren anfangs weißlich, später grünlichgelb;

Stiel weiß, gelegentlich braunfleckig, kompakt und fest, auf der Oberfläche mit feiner

Netzzeichnung;

Fleisch weiß

Vorkommen

in bodensauren, aber auch neutralen bis kalkhaltigen Laub- und Nadelwäldern

Verbreitung

überall häufig anzutreffen

|

|

|

Fliegenpilz

(Amanita muscaria)

Der Fliegenpilz läßt sich kaum verwechseln und eigentlich kennt ihn jeder. Ganz junge, von der

weißen Hülle umschlossene Exemplare könnten für Stäublinge gehalten werden. Die Flocken auf der

Oberfläche können vom Regen völlig abgewaschen sein, und man kann in dann für den eßbaren

Kaiserling (Amanita caesarea) halten.

Merkmale

6-15 cm

Hut leuchtend rot bis orange, meist mit weißlichen Flocken;

Lamellen gedrängt, weiß, frei;

Stiel weiß, Ring deutlich und häutig, mit abrupt keulig verdickter Basalknolle, die am oberen

Rand mit flockigen Warzengürteln besetzt ist;

Fleisch weiß, unter der Huthaut gelborange

Vorkommen

in Nadel- und Laubwäldern, gerne auf sandigen Böden

Verbreitung

allgemein sehr häufig

|

|

|

Frühlings-Knollenblätterpilz

(Amanita verna)

Der Frühlings-Knollenblätterpilz verursacht ähnliche Vergiftungen wie der Grüne Knollenblätterpilz.

Die Verwechslungsgefahr mit weißen Speisepilzen ist groß. Champignons haben jedoch von

Jugend an stets rosa Lamellen. Grundsätzlich gilt: Weiße Pilze mit weißen Lamellen sind einer

genauesten Prüfung zu unterziehen! Einsteiger sollten sie meiden!

Merkmale

4-8cm

Hut rein weiß, im Habitus sehr dem Grünen Knollen-blätterpilz ähnelnd; Lamel-len weiß, frei;

Stiel weiß, mit deutlicher, ungeriefter Manschette, ohne auffällig verdickte Basalknolle, aber mit weißer Volva;

Geruch unbedeutend

Die Stielbasis ist meist zur Knolle verdickt.

Der Pilz ist am Anfang ganz vom Velum eingehüllt.

Vorkommen

in wärmebegünstigten Eßkastanien- und Eichen-(misch)wäldern

Verbreitung

nur in warmen Gegenden

|

|

|

Grüner Knollenblätterpilz

(Amanita phalloides)

Diese auffällige und schöne Art ist der gefährlichste Giftpilz überhaupt. Sie wächst meist bei

Laubbäumen und zwar ganz besonders gerne bei Eichen.

Die Hutfarbe muß nicht typisch olivgrün, sondern kann auch

bräunlichgrün, grüngelblich oder sogar weiß sein. Die Volva steckt meist tief im Boden .

Denkbar wäre, wenn die Pilze abgeschnitten werden, Verwechslungen mit grünen Täublingen.

Merkmale

5-15 cm

Hut aus der weißen Hülle wie aus einem Ei schlüp-fend, ohne Flocken, glatt und glänzend, olivgrün;

Lamellen weiß, frei;

Stiel weiß, mit deutlicher, ungeriefter Manschette, ohne Basalknolle, aber mit dauerhafter,

lappiger, weißer Volva, die oft tief im Boden steckt;

Geruch: jung nach Honig, alt unangenehm nach Aas

Vorkommen

in Laubwäldern, besonders bei Eichen

Verbreitung

verbreitet bis ortshäufig

|

|

|

Kegelhütiger Knollenblätterpilz

(Amanita virosa)

Der Kegelhütige Knollenblätterpilz weist eine andere chemische Zusammensetzung der Toxine als der

Grüne Knollenblätterpilz auf. Dennoch gelten bereits ein bis zwei Fruchtkörper für den Menschen als

tödliche Dosis. Von allen Knollenblätterpilzen ist bei der hier beschriebenen Art die

Verwechslungsmöglichkeit mit Champignons am ehesten gegeben, doch besitzen Champignons niemals

weiße Lamellen.

Merkmale

6-12 cm

Hut kegelig, nicht verfla-chend, glatt und glänzend, rein weiß;

Lamellen weiß, frei;

Stiel weiß, mit deut-licher, ungeriefter Man-schette, meist mit verdick-ter Basalknolle und weißer Volva;

Fleisch weiß;

Geruch: im Alter widerlich süßlich, mit einer Rettichkomponente

Vorkommen

in Nadelwäldern, besonders bei Fichte

Verbreitung

allgemein verbreitet, nicht selten

|

|

|

Gallenröhrling

(Tylopilus felleus))

ungenießbar, enthält geringe unschädliche Mengen Muscarin (kann Darmstörungen hervorrufen)

Vor allem jung mit Steinpilz (gelbgrüne Röhren, helles Stielnetz), verwechslungsgefährdet

Merkmale

bis 15 cm

Hut dickfleischig, grau bis rötlichbraun, trocken, erst halbkugelig dann

gewölbt bis flach, kaum schmierig, bei Trockenheit rissig,nicht gleichförmig grundet

Stiel bis 12 cm lang, bis 4 cm dick, erst knollig dann zylindrisch oder dick keulig,

hell, olivbräunlich, mit grobem erhabenem Netz.

Röhren jung weiß, bald deutlich rosa bis rostbräunlich (nie gelb oder grünlich), um den Stiel

herum eingebuchtet, im Alter polsterartig vorgewölbt, an Druckstellen rosabräunlich verfärbend

Fleisch weiß, jung fest, später schwammig.

Geruch pilzartig; Geschmack gallebitter

Vorkommen

Nadelwald, gern auf sauren Böden

Verbreitung

meist häufig

|

|

|

Goldröhrling

((Suillus grevillei))

goldgelber Röhrling mit schleimigem Hut und beringtem Stiel. Guter, wohlschmeckender Speisepilz.

Nur in Butter dünsten und den Pilz mit wenigen Zwiebeln und gering mit Salz und Pfeffer würzen

Merkmale

Hut halbkugelig bis flach ausgebreitet, hellgelb bis orangebraun, feucht stark schleimig,

Oberhaut leicht abziehbar.

Röhren anfangs gelb, eng, später gelbbräunlich, weit, eckig, am Stiel leicht

ausgebuchtet herablaufend.

Poren anfangs gelb, später olivbraun, bei Druck zimtbräunlich verfärbend.

Stiel 8cm, bis 2cm breit, goldgelb, fest, elastisch, voll,

unterhalb des Ringes bräunlich gefasert oder flockig, jung mit Hutrand durch weißlichen,

häutigen Schleier verbunden.

Fleisch hellgelb bis zitronengelb, sehr weich und empfindlich, im Schnitt nicht verfärbend.

Geruch angenehm würzig, Geschmack mild.

Vorkommen

Nadelwald, bei Lärchen.

Verbreitung

häufig, z.T. in großer Zahl wachsend

|

|

|

Grüntäubling

(Russula virescens))

Dieser an seiner derb-samtigen und auffallend felderig aufgerissenen Huthaut leicht zu erkennende

und sehr schmackhafte Charakterpilz der Eichen- Buchen-- Hainbuchenwälder ist mittlerweile so selten

geworden, daß er leider als gefährdet eingestuft werden mußte (Rote Liste Klasse 3).

Er sollte daher, wenn überhaupt, nur noch bei reichhaltigen Vorkommen und nur in kleinen Mengen

als Speisepilz gesammelt werden.

Merkmale

Hut spangrün, auch bei feuchtem Wetter völlig matt, mit auffallend rissiger

Huthaut;

Lamellen weiß bis cremefarben, ziemlich eng stehend;

Stiel weiß, voll, fest, Basis meist zugespitzt; Geschmack mild, nussig

Vorkommen

bei Laubbäumen wie Echen. Buchen, Hain-buchen, aber auch unter Linden und Birken, gerne auf lehmigen

Böden

Verbreitung

früher häufig, derzeit stark zurückgehend

|

|

|

Hallimasch

(Armillaria ostoyae)

Der parasitisch lebende, gefürchtete Forstschädling ist das größte Lebewesen der Erde, das

alljährlich innerhalb eines kurzen Zeitraumes in ungezählten Büscheln an Holz Fruchtkörper bildet.

Sein Pilzgeflecht erstreckt sich über Quadratkilometer und kann viele Tonnen wiegen.

Die schwarzen Myzelstränge (Rhizomorphen) sind ganzjährig am Holz zu beobachten.

Der Hallimasch ist roh giftig und wird auch abgekocht nicht von allen Menschen vertragen.

Merkmale

2-1o cm

Hut mit schwarzen Schüppchen, die vom Regen abgewaschen sein können;

Lamellen hell fleischfarben, gerade angewachsen, Sporenpulver weiß;

Stiel weiß, später braun berindet, im unteren Teil zäh, mit häutigem, hängendem Ring,

Geschmack zusammenziehend

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern, büschelig an Holz wachsender Massenpilz

Verbreitung

überall verbreitet und häufig

|

|

|

Hexenröhrling, Schusterpilz

(Boletus erythropus)

Der Name Schusterpilz geht auf die scheinbare Minderwertigkeit gegenüber dem Steinpilz zurück.

Tatsächlich ist der Hexenröhrling dem Steinpilz aber in Geschmack und Konsistenz überlegen.

Die dunkelbraunen Hutfarbe, die feinen roten Flöckchen auf dem Stiel und die fehlende Netzzeichnung

sind eindeutige Kennzeichen.

Merkmale

5-2o cm

Hut matt, tabak- bis dunkelkastanienbraun, kompakt, vollfleischig;

Röhren nur ganz jung gelblich, bald mit deutlich roten Mündungen;

Stiel gelb, vollfleischig, mit kleinen roten Flöckchen besetzt;

beim Anschnitt und auf Druck überall sofort stark blauend

Beim Durchschneiden verfärben sich Fleisch und Röhren stark blau.

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern mit sauren oder neutralen Böden, kalkmeidend

Verbreitung

normalerweise recht häufig

|

|

|

Kahler Krempling

(Paxillus involutus)

Kaum ein Pilz hat derart kontroverse Dikussionen um seinen Speisewert hervorgerufen wie der Kahle

Krempling. Während er in Osteuropa, allerdings nur nach

äußerst gründlichem Garen, einer der meistverzehrten Pilze sein dürfte, gilt er in

Westeuropa seit einigen Jahren als tödlich giftig. Ursache für die Giftwirkung sind hitzelabile

Substanzen, die in Einzelfällen eine allergieartige Reaktion hervorrufen und schon Todesfälle

verursacht haben sollen.

Merkmale

8-20cm

Hut stark eingerollt, hell bis dunkelbraun;

Lamellen gedrängt, gelblich bis olivocker, bei Berührung bräunend;

Stiel kompakt, zylindrisch oder zur Basis verjüngt, gelbbraun, nach Berührung rasch bräunend;

Fleisch blaß ockerlich, aber rasch rötlichbraun verfärbend;

Geruch und Geschmack säuerlich

Vorkommen

an offenen Stellen in der Nähe von Bäumen

Verbreitung

nicht überaus häufig

|

|

|

Kuhmaul

(Gomphidius glutinosus)

Mittelgrosse, fleischige Art mit stark schmierigem bis feinfilzigem, trockenem, oft gebuckeltem Hut.

Die violette Verfärbung, die beim Kochen auftritt, mag unappetitlich wirken, bedeutet aber keine

Schädlichkeit.

Es ist ratsam, den schleimigen Exemplaren gleich beim Sammeln die Huthaut abzulösen.

Merkmale

Hut in den Farben Lilagrau, Graubraun, Fleischocker und Orangeocker bis Kupferrötlich.

Lamellen sind immer herablaufend, mehr oder weniger entferntstehen, teils wachsartig, grau,

orangeocker und im Alter zunehmend dunkler bis fast schwarz.

Stiel ist teils mit einem flüchtigen, faserigen oder einem schleimigen Velum mit bleibender,

schleimiger Ringzone versehen.

Fleisch fest, gelbe Farbe in der Stielbasis.

Vorkommen

an offenen Stellen bei verschiedenen Nadelbäumen.

Verbreitung

nicht überaus häufig

|

|

|

Maronenröhrling

(Xerocomus badius)

Der Maronenröhrling ist ein gut verbreiteter, häufiger, ausgezeichneter und

wohlschmeckender Speisepilz, der in Laub- und Nadelwäldern, einzeln oder in wenigen Exemplaren

auftritt. Der Volksname leitet sich von der kastanienbraunen Hutfarbe ab. Die Art ist in der Lage ,

radioaktives Cäsium in hoher Konzentration anzureichern.

Merkmale

6-12 cm

Beim Durchschneiden verfärben sich Fleisch und Röhren blau.

Hut satt kastanienbraun, bei feuchtem Wetter schmierig, rasch abtrocknend und samtigmatt,

kompakt, vollfleischig, alt schwammig werdend;

Röhren anfangsweißlich, später deutlich olivgrün-lich;

Stiel etwas heller braun als der Hut, zy-lindrisch, kompakt und fest, berindet

Vorkommen

in Nadel-, seltener in Laub-wäldern, auf allen Böden

Verbreitung

normalerweise verbreitet und häufig

|

|

|

Ockertäubling

(Russula ochroleuca)

Man könnte ihn alljährlich waschkörbeweise ernten, so häufig ist dieser charakteristisch ockergelb

gefärbte Pilz mit der matten Hutoberfläche und den hart kontrastierenden, weißen Lamellen.

Doch leider läßt sein Speisewert wegen des unangenehm schmeckenden Fleisches arg zu wünschen übrig,

auch wenn er ungiftig ist.

Merkmale

5 - 12 cm

Hut einheitlich ocker bis zitronengelb, festfleischig, Rand nicht gerieft;

Lamellen weiß und zur Hutfarbe auffallend kontrastierend;

Stiel voll und fest, weiß, später, besonders bei Feuchtigkeit und Frost grau werdend, beim

Eintrocknen gilbend;

Geschmack mild bis bitter oder fade

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern, auf sauren Böden

Verbreitung

nur in alpinen Lagen selten, sonst ein Massenpilz

|

|

|

Pantherpilz

(Amanita pantherina)

Das beste Kennzeichen stellt sein "Bergsteigersöckchen" dar. Die gut ausgeprägte Stielknolle ist

deutlich gerandet und umschließt den Stiel mit einem scharf abgesetzten, wulstigen Kragen. Der

Pantherpilz löst ein Vergiftungssyndrom aus, da er die wirksame Substanz (Ibotensäure) enthält.

Bei geschwächten Menschen sind Todesfälle zu befürchten und auch schon mehrfach vorgekommen.

Merkmale

5-10 cm

Hut hell bis dunkelbraun, meist mit feinen, flockigen, rein weißen Hüllresten auf der Huthaut;

Lamellen gedrängt, weiß, frei;

Stiel weiß, Ring meist ungerieft, Stielbasis mit deutlicher, stulpenartig gerandeter Basalknolle

und ohne Volva;

Fleisch weiß, niemals rötend;

Geruch rettichartig

Vorkommen

bei Laub- und Nadelbäumen

Verbreitung

überall verbreitet, aber nicht sehr häufig

|

|

|

PARASOL

(Macrolepiota procera)

Sehr grosser Lamellenpilz mit weissen Lamellen, einem

braungeschuppten Hut mit in der Mitte braunem Buckel.

Merkmale

10-30 cm

Hut jung eiförmig, später flach ausgebreitet mit einem Buckel in der Mitte. Oberfläche auf

cremefarbenen Grund mit schollenartigen, sparrig abstehenden, braunen Schuppen bedeckt, die gegen

den Hutrand locker verteilt sind, die Mitte bleibt glatt braun.

Lamellen weiss, dicht stehend, am Stiel nicht angewachsen.

Stiel 15-40 cm lang, schlank, zur Basis hin keulig verdickt, auf cremefarbenen Grund graubraun

genattert, der verschiebbare Ring ist dickhäutig und oben ausgefranst.

Fleisch unveränderlich weiss,

Geruch angenehm pilzartig

Vorkommen

Juli bis Oktober oft zu mehreren in Laub- und Nadelwäldern

Verbreitung

an Strassenrändern, in Parkanlagen

|

|

|

Rotfußröhrling

(Xerocomus chrysenteron)

Speisepilz, nur jung schmackhaft, wenn mit weißem o. gelbem watteartigen Belag umhüllt dann nicht

verwenden. Nur junge Exemplare verzehren oder Trocknen, beim Kochen leicht schleimig.

Merkmale

bis 10 cm

Hut erst halbkugelig dann gewölbt, jung samtig, später kahl, Huthaut felderig aufreißend, Risse

u. Fraßstellen rötlich gefärbt, Farbe variabel - braungrau, gelb-, rötlich- oder olivbräunlich,

nie schmierig

Stiel bis 8 cm lang, bis 1,5 cm dick, schlank, manchmal gebogen, Basis zugespitzt, gelb bis

gelbbräunlich, stellenweise rötlich überlaufen,

Fleisch gelblich, unter Huthaut rot, an Schnittstellen leicht blauend.

Geschmack mild, leicht säuerlich

Geruch schwach obstartig

Vorkommen

Laub- u. Nadelwald, Parkanlagen

Verbreitung

auf sauren Böden, sehr häufig

|

|

|

Rotkappe

(Leccinum rufum, aurantiacum)

Geschmort ausgezeichneter Speisepilz (roh unter Giftverdacht), beim Kochen verfärbt Fleisch fast ins

Schwarze.

Merkmale

bis 20 cm

Hut dickfleischig, jung halbkugelig - später polsterförmig gewölbt, orangerot, orangebraun, rostrot

o. braunrot, Huthaut erst trocken u. filzig, bei Feuchtigkeit leicht schmierig-klebrig,

Huthaut nicht abziehbar u. am Rand ca. 4 mm überstehend

Stiel bis 20 cm lang, bis 4 cm dick, unten bis 6 cm dick, nach oben dünner werdend, fest, weißlich,

rauh, erst mit weißlichen aber bald bräunenden u. zuletzt rotbraunen Schüppchen

Druckstellen weinrötlich verfärbend

Fleisch fest, weißlich, voll, beim Anschneiden leicht rötend und dann bis lila-schwärzlich verfärbend

Geruch unbedeutend bis mild

Geschmack mild

Vorkommen

unter Espen

Verbreitung

nicht häufig

|

|

|

Samtfußkrempling

(Paxillus atrotomentosus)

giftverdächtig, ungenießbarer Pilz. Beim Kochen färbt sich das Wasser blau, zum Hobbyfärben von

Stoffen geeignet.

Merkmale

bis 25 cm

Hut jung flach, mit lang eingerolltem Rand, meist einseitig gestielt, hell- bis dunkelbraun,

samtig filzig, matt, dickfleischig, in der Mitte häufig vertieft, alt verblassend, kahl, rissig

Stiel 6 cm lang, bis 4,5 cm dick, jung mit dichtem dunkelbraunem samtig-filzigem

Haarpelz, wie Hut gefärbt, oft mehrere Exemplare verwachsen, am Grund wurzelnd

Lamellen sehr dicht, schmal, in Stielnähe gabelig netzig, am Stiel herablaufend, cremegelblich,

bei Druck nicht fleckend

Fleisch weißlich-gelblich, jung saftig, alt weich, schwammig, recht zäh, wasserhaltig.

Geruch säuerlich, Geschmack bitter.

Vorkommen

modrigen Nadelholzstümpfe, Fichte, Kiefer, an schattigen feuchten Stellen

Verbreitung

recht häufig

|

|

|

Satansröhrling

(Boletus satanas)

Giftpilz (verursacht anhaltende Magen-Darmstörungen). Steht auf der roten Liste

der gefährdeten Pilze.

Merkmale

Hut bis 25 cm, kompakt, jung halbkugelig dann polsterförmig, silbergrau bis olivgrau,

steingrau, im Alter auch ockerlich, an Fraßstellen gelb bis rötlich, kahl, rissig

Stiel bis 12 cm , bis 6 cm dick, oft breiter als lang, eiförmig bis knollig-bauchig, Spitze

gelb, knollige Basis gelblich bis olivgrau, breiter karminroter Mittelbereich, erhabenes rotes Adernetz am

Stiel abwärts.

Röhren erst gelblich - später grünlichgelb, alt olivgelb, Poren erst blassgelb - dann karminrot

- zuletzt schmutzig olivgelb, Druckstellen werden leicht blaugrün

Fleisch fest, weißlich, oder gelblich, bei Luftzutritt bläuend, im

Stiel schwach rötend

Geruch jung unangenehm, älter widerlich

Geschmack angenehm süßlich

Vorkommen

Laubwald, auf Kalkboden, unter Eichen u. Buchen, an sonnigen Stellen

Verbreitung

nur örtlich vorkommend, rückläufig.

|

|

|

Schönfußröhrling

Boletus calopus

ungenießbar, giftverdächtig (löst Magen- u. Darmbeschwerden aus). In Rote Liste aufgenommen

Merkmale

Hut bis 15 cm, hellgrau bis graubräunlich, fein filzig bis samtig, polsterförmig, ungleich

buckelig-höckerig, Haut am Rand etwas überhängend u. nach innen gebogen

Röhren erst hellgelb dann schmutzig olivgelblich, bei Druck sofort grünblau verfärbend, sehr

fein

Stiel bis 8 cm lang, bis 4 cm dick, oberer Teil gelblich, unterer Bereich oft schön blutrot,

mit dem Untergrund gleichfarbigem u. feinen erhabenen Netz, fest, keulig mit verjüngter Basis

Fleisch weißlich bis gelblich, nach Anschnitt blau verfärbend aber bald wieder verblassend,

derb, fest

Geschmack deutlich bitter

Geruch leicht säuerlich

Vorkommen

Nadel- u. Mischwald, gern unter Fichte u. Buche

Verbreitung

eher selten, rückläufig.

|

|

|

SCHOPFTINTLING

(Coprinus comatus)

Sehr grosser, walzenförmiger Lamellenpilz mit weissen Hut und sparrig abstehenden, bräunlichen

Schuppen.

Merkmale

3-6 cm, Höhe 5-15 cm

Hut jung schmal walzenförmig und Hutrand gegen Stiel gebogen, später wenig aufschirmend und

dadurch breiter walzenförmig bis glockig. Oberfläche weiss mit weisslichen bis bräunlichen, sparrig

abstehenden, mit weichen Schuppen bedeckt.

Lamellen dichtstehend, nicht am Stiel angewachsen, jung weiss, dann vom Rand her rosa,

schliesslich schwarz und inkl. des Hutes tintenartig zerfliessend.

Stiel 10-20 cm lang, schlank, innen hohl, zur Basis hin schwach knollig verdickt, der

vergängliche, tiefsitzende Ring ist weiss.

Fleisch weiss, weich,

Geschmack mild

Vorkommen

auf gedüngten Böden, Gärten, selten in Wälder

Verbreitung

meist in grossen Mengen

|

|

|

SOMMERSTEINPILZ

(Boletus edulis)

Grosser Röhrenpilz mit braunem Hut, anfangs weissgrauen, später gelben bis olivgrünen Röhren,

grauweisser/bräunlicher Stiel mit weisser Netzzeichnung.

Merkmale

5-25 cm

Hut jung halbkugelig, dann polsterförmig gewölbt bis abgeflacht, dickfleischig, Farbe anfangs

weisslich, dann zunehmend braun bis helles kastanienbraun, Oberfläche glatt, feucht etwas schmierig.

Röhren jung weissgrau, dann gelb, alt olivgrün, englöcherig, um den Stiel ausgebuchtet.

Stiel 6-15 cm lang, kräftig, keulig, grauweisslich bis hellbräunlich, im oberen Teil mit

feinmaschigem, weissen Netz überzogen.

Fleisch weiss, im Schnitt nicht verfärbend,

Geruch: angenehm, Geschmack: mild

Vorkommen

Mai bis Juni in Laub- und Nadelwäldern

Verbreitung

einzeln bis gesellig

|

|

|

Stinkmorchel

(Phallus impudicus)Nur die unterirdische, hühnereigroße, geschlossene Scheide ("Hexenei")

essbar. Hexenei ohne Haut kochen, rösten wie Bratkartoffeln.

Merkmale

Hut glockig, fingerhutförmig, nur an Stielspitze angewachsen, gekammerte Oberfläche, von

olivgrüner Sporenmasse überzogen - die allmählich abtropft, zuletzt bleibt ein weißes u. löcheriges

Gerippe übrig Fruchtkörper jung unterirdisch angelegtes weißliches u. rundes Gebilde von etwa

Hühnerei - Größe (Hexenei), weich, Hülle des Eies dreischichtig u. zäh, Mittelschicht ist eine

gelbbräunliche u. gallertarige Masse, Stiel streckt sich in kurzer Zeit auf bis zu 20 cm Länge, bis

4 cm dick, weißlich, hohl, löcherig-zellig, schwammig-porös, nach oben verjüngt, Basis sitzt in

scheidenartiger Eihülle

Geruch reif stark süßlich aasartig, bis zu 10 m Entfernung deutlich wahrnehmbar

Vorkommen

Laub- u. Nadelwald

Verbreitung

sehr häufig

|

|

|

Russula nigricans

Dickblättriger SchwarztäublingMykorrhizapilz - Symbiosepartner: Birke, Hainbuche, Buche ,

Eiche, Tanne, Fichte und Kiefer. Die alten, tiefschwarz gefärbten Fruchtkörper verrotten nur sehr

langsam und sind oftmals noch im Frühjahr des Folgejahres zu finden.

Merkmale

Hut unauffällig rußbraun oder weissfleckig;

Lamellen auffallend entfernt stehend, dick, weiß, bald schwärzend;

Stiel kürzer als der Hut, breit, voll, fest, weiß, bald schwärzend;

Fleisch weiß und sehr hart, bei Verletzung erst rötend, dann schwärzend;

Geschmack mild und fade

Vorkommen

diese zu den Nigricantinae ( Schwärztäublinge ) zählende Art fehlt praktisch auf keinem Boden.

Verbreitung

sehr häufig und nicht gefährdet

|

|

|

Lilastieliger Täubling

Russula violeipes Mykorrhizapilz - Symbiosepartner: vorzugsweise Rotbuche, seltener auch

Eiche, Hainbuche und Fichte. Der rotviolette Stiel hat diesem auffälligen Buchenbegleiter auch den

Volksnamen Säufernase eingetragen.

Merkmale

Hut dunkel weinrot, mitte fast schwarz, Huthaut feucht, klebrig und glänzend, bis fast zur Mitte

abziehbar

Lamellen weiß, gedrängt, nur wenig ausgebuchtet;

Stiel zylindrisch, brüchig ,rotviolett,

Geschmack sehr scharf

Vorkommen

Russula violeipes bevorzugt trockene, nährstoffarme und saure Böden.

Verbreitung

Sehr häufig derzeit keine Gefährdung erkennbar

|

|

|

Wiesen-Champignon

(Agaricus campestris)

Lamellenpilz mit weissen Hut und jung rosa, später braunen Lamellen, kräftiger Stiel mit

vergänglichem Ring.

Merkmale

5-10 cm

Hut jung halbkugelig, später konvex bis flach, weiss, Oberfläche glatt oder mit feinen,

eingewachsenen Fasern

Lamellen: jung rosa, mit zunehmenden Alter dunkler, zuletzt schockoladenbraun, dichtstehend,

am Stiel nicht angewachsen,

Stiel 5-8 cm lang, kräftig, gegen Basis oft zugespitzt.

Der Ring ist weiss, dünn und leicht vergänglich (im Alter evtl fehlend)

Fleisch weiss, im Schnitt leicht fleischrötlich verfärbend

Vorkommen

auf gedüngten Böden, wie Weiden, Aecker. Gärten

Verbreitung

oft in Massen

|

|

|

Ziegenlippe

(Xerocomus subtomentosus) Speisepilz zum Kochen, Braten u. Trocknen. Fraßstellen

ockerlich verfärbend, nie schmierig. Oberfläche feinkörnig, rotbräunlich längs

gemasert.

Merkmale

Hut bis 12 cm, erst polsterförmig dann flach gewölbt, braun, rötlichbraun, schön samtig-filzig,

selten rissig aufspringend,

Stiel bis 11 cm lang, bis 2 cm dick, schlank, oft etwas verbogen, an der Basis verjüngt,

gelbbräunlich

Röhren jung leuchtend zitronen- bis goldgelb, später schmutzig grünlichgelb, Mündungen relativ weit

u. eckig, am Stiel angewachsen bis herablaufend u. leicht ablösbar.

Fleisch jung fest, im Hutbereich cremeweiß, im Stiel hellgelb, zart.

Geschmack mild obstartig, nicht säuerlich

Geruch jung mild obstartig, dann fast unbedeutend.

Vorkommen

Laub- u. Nadelwald, auf sauren Böden, gern bei Heidelbeeren.

Verbreitung

nie in großen Mengen auftretend

|